Künstliche Intelligenz ist überall. In den Feeds, in den Köpfen und natürlich auch in der Stiftungskommunikation. Aber während manche schon Chatbots bauen, prompten, was das Zeug hält, und automatisieren, sitzen andere noch mit skeptischem Blick vor dem Laptop und fragen sich: Brauchen wir das wirklich? Die ehrliche Antwort: Ja! Aber nicht kopflos. Denn künstliche Intelligenz braucht menschliche Intelligenz.

1. Purpose First – KI ohne Sinn ist Datenmatsch

Wer weiß, wofür die eigene Stiftung steht, hat auch die richtigen Leitplanken für den Einsatz von KI: Wofür wollen wir sie nutzen? Wo hilft sie uns, wo verwässert sie unsere Botschaft? KI kann Texte optimieren, Daten auswerten, Kommunikation skalieren. Aber sie kann keinen Sinn stiften. Dafür braucht es uns. Und unseren strategischen Kompass, mit dem wir unsere Arbeit Tag für Tag angehen.

Im Workshop „Purpose first: Warum KI erst wirkt, wenn der Mensch weiß, worum es geht“ zeigt Miriam Wagner Long (Zielgenau), dass jede gute Kommunikation mit einer klaren Haltung, nicht mit einem Tool, beginnt.

2. KI erleben – vom Buzzword zur Alltagshilfe

Ob automatisierte Kommunikation, Bildbearbeitung, Textbausteine oder Datenpflege – wer KI richtig nutzt, schafft Raum für das, was zählt: Beziehungen, Wirkung und Austausch. Der Aha-Moment ist garantiert. Spätestens, wenn klar wird: KI kann ganz schön viel. Und sie ist nicht hier, um Menschen zu ersetzen, sondern um sie zu entlasten.

In der InnovationsWerkstatt „KI erleben – Nutzen und Anwendungsfälle für den Alltagseinsatz“ nimmt Steffen Ackermann die Technik vom Sockel. Hier geht’s nicht um Science-Fiction, sondern um echte Stiftungsrealität: Wie kann KI den Büroalltag erleichtern? Welche Tools sparen Zeit, Geld und Nerven? Und Inken Paland geht noch einen Schritt weiter: In „Digitale Charaktere und deren Einsatz in der Stiftungskommunikation“ zeigt sie, wie Stiftungen mithilfe von KI-Avataren, virtuellen Stimmen und digitalen Gesichtern neue Nähe schaffen können.

3. KI-Kommunikation mit Köpfchen

Wer präzise fragt, bekommt präzise Antworten. Das gilt für den Umgang mit KI genauso wie für jede andere Kommunikation. Nur wer seine Kommunikationsziele kennt, kann KI sinnvoll steuern, statt sich, im schlimmsten Fall, von ihr steuern zu lassen. Prompting können wir uns wie klares Denken vorstellen. Wie ehrliches „um Hilfe bitten“. Das kostet vielleicht erstmal Überwindung, lohnt sich aber immer.

Und hier kommt der Feinschliff: „The Art of Prompting – Mit KI wirkungsvoller kommunizieren“, ebenfalls mit Steffen Ackermann, zeigt, dass gute KI-Ergebnisse keine Zauberei sind. Und wer wissen will, wo KI die Stiftungspraxis konkret besser machen kann (und wird), sollte sich den Beitrag von Dr. Stefan Nährlich vormerken – er denkt den KI-Einsatz konsequent zu Ende und zeigt, wo echte Chancen liegen.

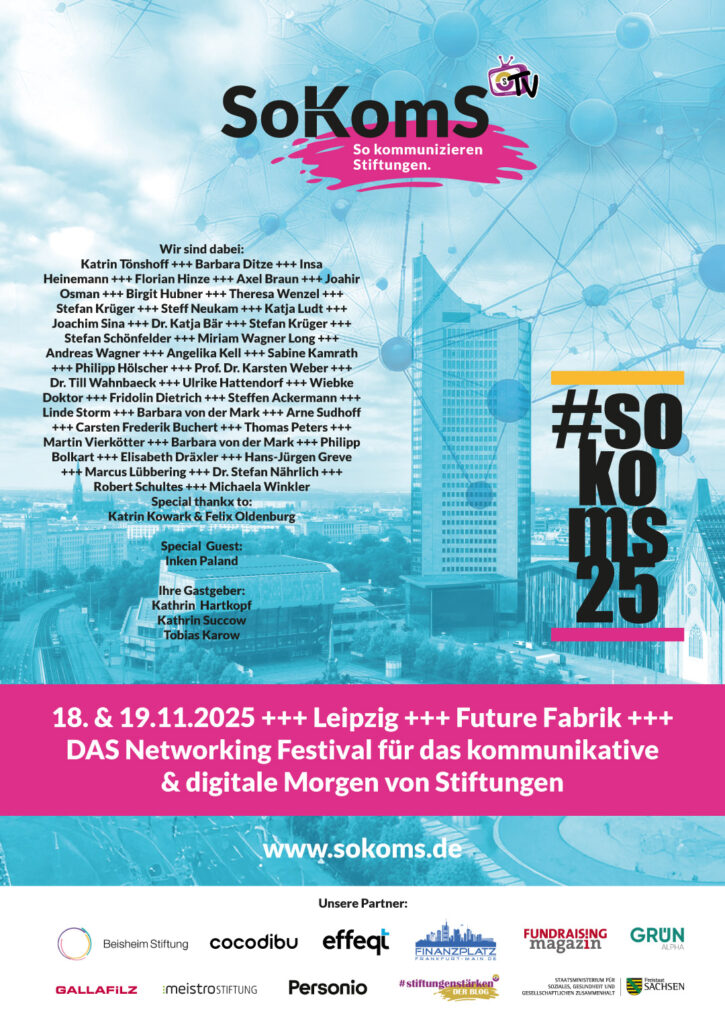

Das vollständige Programm und Tickets finden Sie auf sokoms.de!

Zusammengefasst

KI ist nützlicher Helfer in der täglichen Praxis der Stiftungskommunikation, sollte aber abseits des Hypes eingesetzt werden. Stiftungen müssen verstehen, was KI ist und was es kann, dann können sie diese auch zielgerichtet einsetzen. Dass diese Einsätze schon vielfältig sein können, dass in der Stiftungskommunikation schon qua KI sehr viel automatisiert werden, hilft Stiftungen, kommunikationshandwerklich auf der Höhe der Zeit anzukommen. Andererseits ist KI, um eine Stiftung kommunikativ zu positionieren, Eines nicht: die eierlegende Wollmilchsau. Denn das sind Werkzeuge nie.